更新:2025/01/21

「リニアから自然と生活環境を守る沿線住民の会」

署名は継続しています

土曽川橋りょうのケーソン基礎の中詰め材に有害残土(基準値を超えるヒ素などを含む残土、要対策土)の使用の中止を求める署名は継続しています。これまでの経過について報告します。

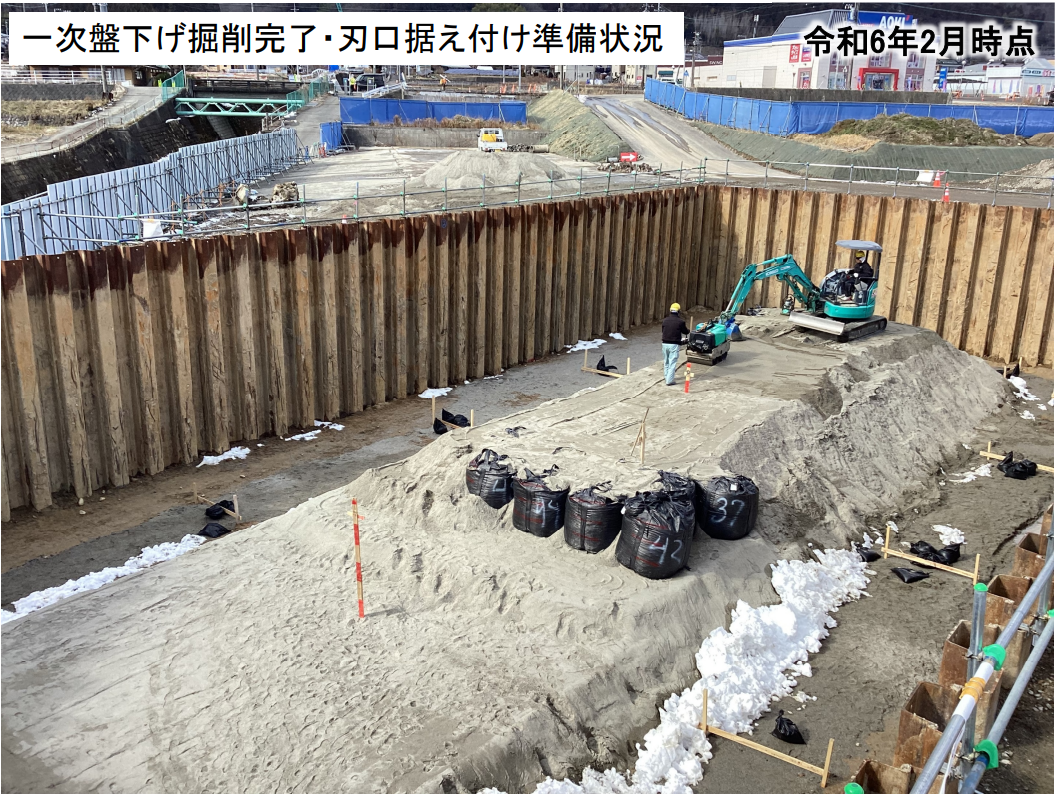

写真説明:2025年1月11日撮影。青い網で囲まれた橋りょうの基礎部分が地中に沈みこみます。JR東海は2024年2月末時点で、有害残土の持ち込みは「早ければ9月ころから」と説明していましたが、現在の工事の進捗状況を見ると、反対の声とは関係なく、工事が遅れています。リニアの工事計画が沿線全体で遅れていることは明らかです。

◆ ◆ ◆

これまでの経過

2024年6月に、土曽川橋りょうのケーソンにヒ素を含む有害残土を用いる計画の中止をもとめる署名活動をはじめ、7月10日までに集まった、ネット署名4914筆、署名用紙1522筆を添えて、JR東海に、有害残土の使用しないように、飯田市には使用させないよう求める要望書を提出しました。

(参考)「要対策土使用反対の署名の結果とJR東海と飯田市への要請」

8月27日には、長野県リニア整備推進局長が土曽川橋りょう工事の現地を訪れ、「沿線住民の会」と意見交換をしました。

9月27日に長野県環境影響評価技術委員会が開かれ、土曽川橋りょう工事に有害残土を使う計画を含む駅建設に関する保全計画の修正版について審議が行われました。専門家の委員からは、「人が住んでいる所に要対策土を持ってくるのは、環境保全的に考えにくい行為基本から言えば許されない」など厳しい発言があり結論がでず、継続審議となりました。

(参考)「長野県環境影響評価技術委員会、9月27日」

「沿線住民の会」は9月27日の長野県環境影響評価技術委員会でだされた委員の意見を受けて、11月6日にJR東海と飯田市に再度、有害残土の使用の中止を求める申し入れを行いました。

(参考)「「リニアから自然と生活環境を守る沿線住民の会」がJR東海と飯田市に申し入れ、11月6日」

11月14日に長野県環境影響評価技術委員会で土曽川橋りょう基礎部へ有害残土を中詰め材として使用計画について、再度審議が行われました。「沿線住民の会」から5名が長野市に行き委員会を膨張しました。委員会では、JR東海の新たな説明に対して、委員長は、なぜ人の住む場所におかなければならないのかという点についての説明ができていないとの指摘しました。また、会合終了後の取材に、人の住む場所に置くべきでないというのが委員全員の合意と発言しました。

「沿線住民の会」は、11月14日の技術委員会の審議で専門家の委員の意見には、住民の主張と、重なる部分が多いことに力づけられ、保全計画への助言を出す長野県知事に対して、助言として有害残土の使用の中止を求めることを求める要望書を、メンバー8名が長野県庁に出向き、長野県リニア推進整備局長に手渡しました。

(参考)「土曽川橋りょう工事に要対策土を使うな、県知事助言に要望」

1月16日に、「沿線住民の会」は、飯田商工会議所の原勉会頭とリニア問題について懇談を行いました。「沿線住民の会」から申し込んで実現したものです。リニア計画全体について、いろいろなテーマについて意見交換をしましたが、有害残土の問題について、会頭は、市議会での討論がほとんどされていなかったのではないかと指摘しました。会議所としては会議所の会員から声があれば対処すべきことと思うともいっていました。なお、開業時期が2035年以降になったことは、工事が約束の期限まで出来ないということは約束違反なので、市民はもっと怒るべきではないかとの指摘もありました。

1月22日に、毎年末に行われる、JR東海と長野県と沿線市町村の意見交換会が開かれる予定です。この会合は、もともとは2017年に豊丘村の残土置場について、住民の反対で、JR東海が計画の撤回をせざるを得なかったことをきっかけに始まったもので、残土や有害残土(要対策土)の処分の問題は中心的な課題です。

今後、長野県知事がJR東海に対して助言を出しますが、その内容に関わらず、「沿線住民の会」はあくまで有害残土の使用の中止を求めていきますので、このネット署名は継続します。ご協力をお願いします。(2025年1月20日)

飯田リニア通信 更新:2024/07/29

飯田リニア通信 更新:2024/06/20、2024/06/26 補足

要対策土使用反対の署名について

もくじ

- 要対策土は橋脚の基礎部分に使用

- 土曽川に沿って 周辺や下流域は農業地帯

要対策土は橋脚の基礎部分に使用

JR東海は、リニアの長野県内の中間駅の工事で要対策土を使用するといっています。飯田市は、JR東海から説明を受け、市民の意見を十分に聞くことせずに受け入れを認めてしまいました。

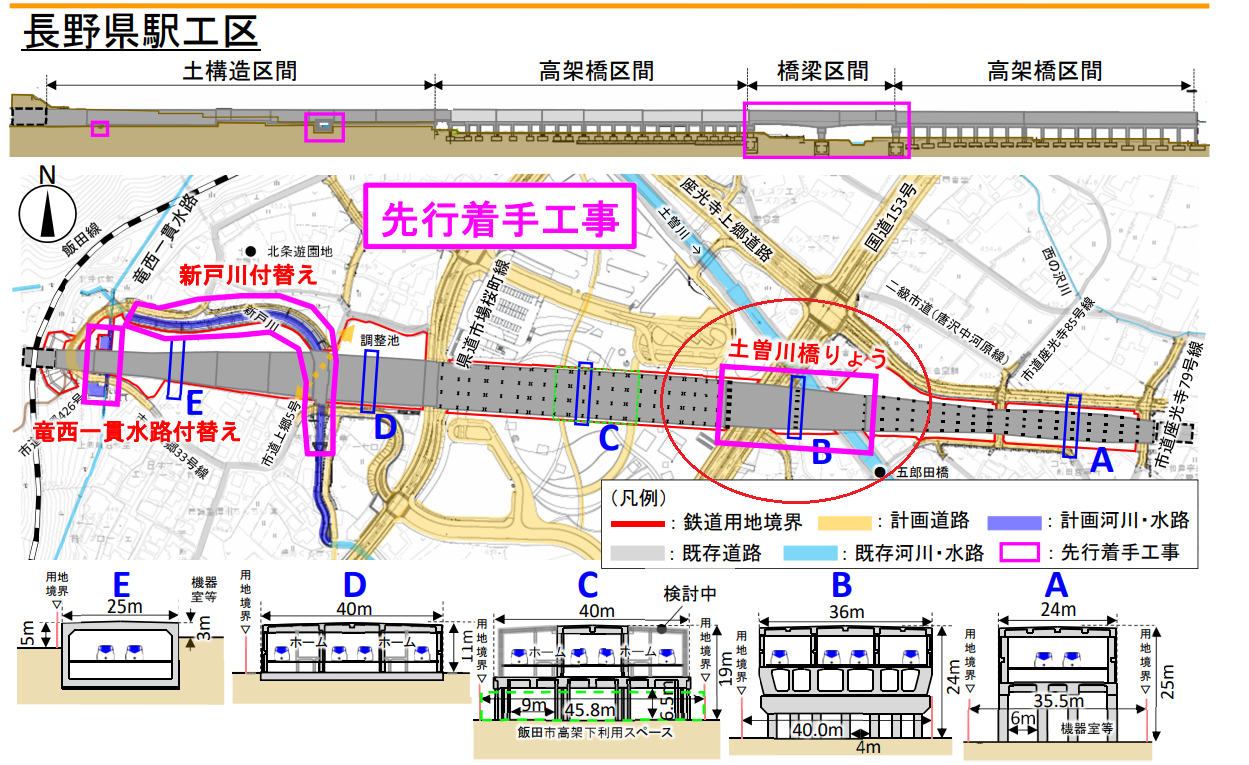

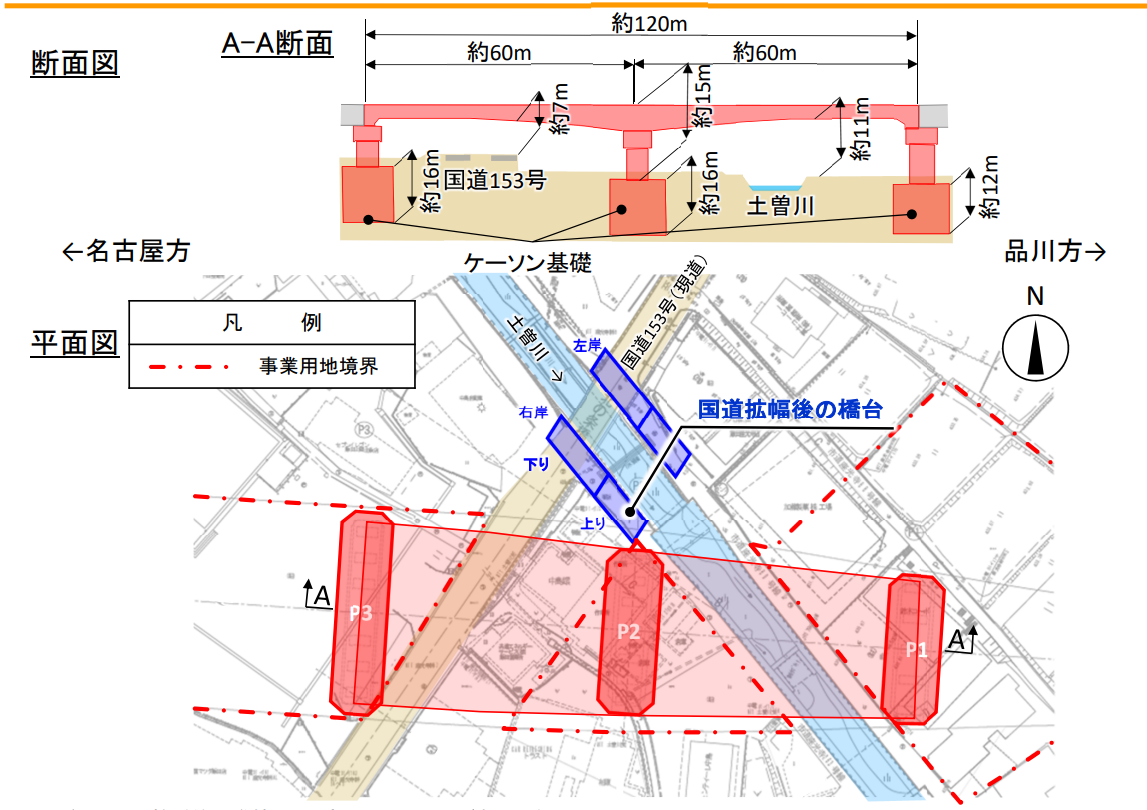

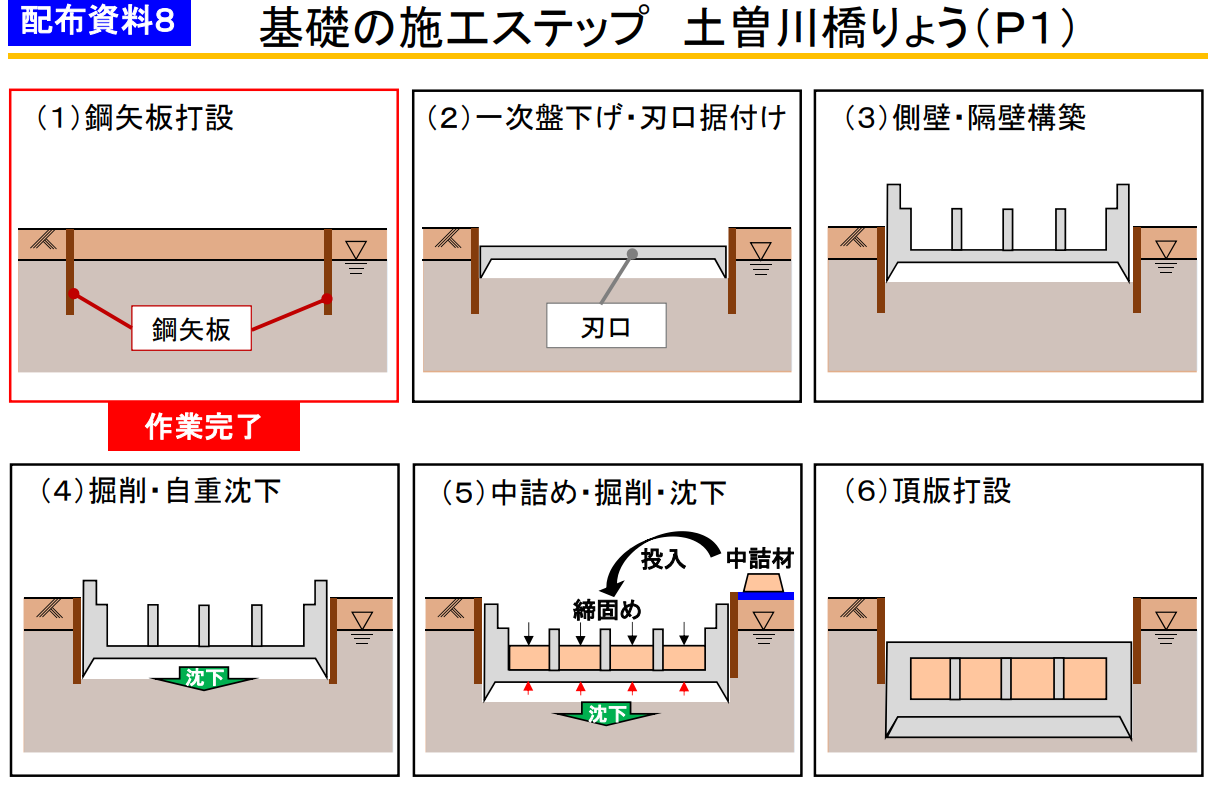

要対策土は駅高架部の橋脚の基礎部分に使います。2月28日に上郷公民館で行われた説明会の資料(*)の一部を使って工事の内容を簡単に説明します。

* 令和6年2月28日 丹保・北条地区 リニア関連事業に関する丹保・北条地区説明会 にある、資料1 リニア中央新幹線事業に関する説明会 (PDFファイル/47.99MB)。

赤丸で囲んだ部分の橋脚の基礎に要対策土が使われる。赤丸部分を拡大したのが下の図。

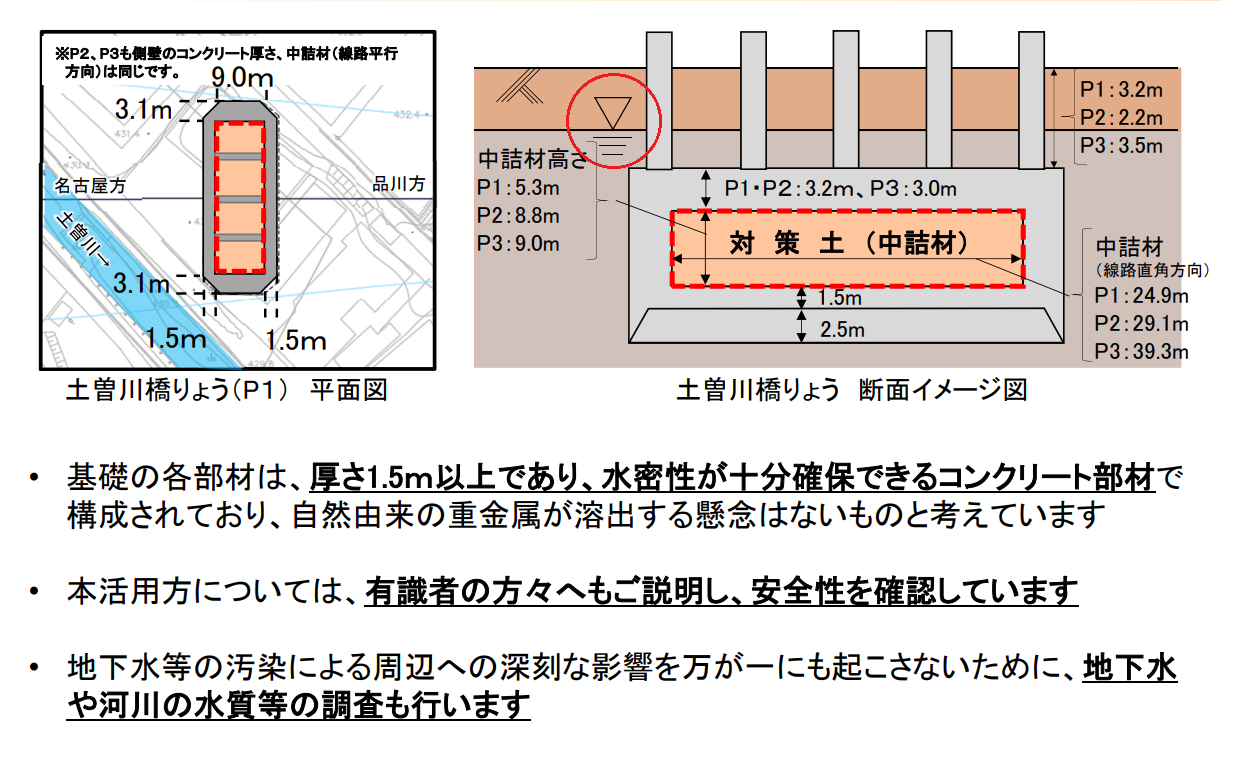

ケーソン基礎の中詰め材として使用。

基礎部分のコンクリートの厚さが1.5mあるので大丈夫との説明でした。この図、中央の上の方に赤い丸で囲んだ記号の意味がわかりますか。説明会でJR東海はまったく説明しなかったのですが、この資料を専門家に見せたところ、この記号は地下水の高さを示しているのだそうです。つまり、コンクリートは水を通しますから、基礎の中に地下水が次第に入って来るはずです。コンクリートの寿命は鉄筋を使わない場合で100年程度といわれています。周囲の水位が下がれば、汚染した水が外部に出てくるはずです。100年、200年先まで、JR東海が責任を持てるのか、飯田市は責任をもてるのか?

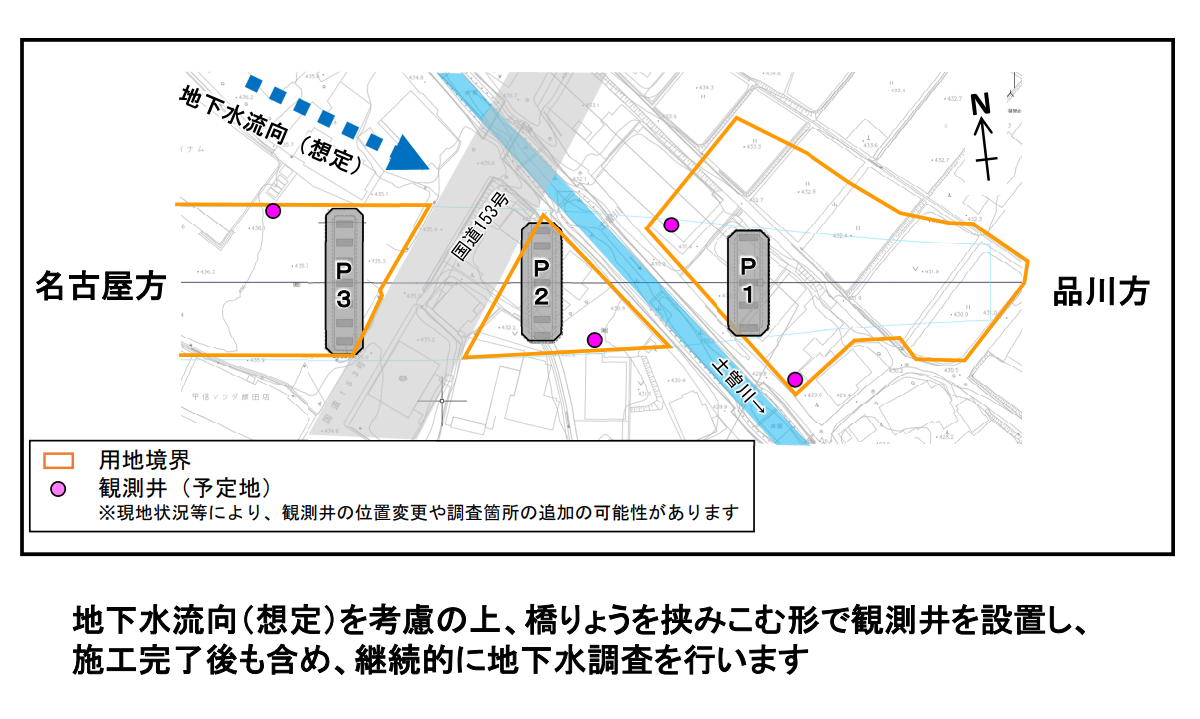

地下水がどう流れているか、想定なんですが、図に書き込んであります。

基礎工事は次の図のような段取りで行われます。

大鹿村で6月4日にあった説明会での質問。飯田で橋脚の工事に要対策土を使うとのことだが、小渋川に架ける橋梁に要対策土を使うのではないかとの質問がありました。JR東海は、工事の仕方が、飯田は、ニューマチックケーソン工法といって、大鹿の小渋川ではそのような工法ではないので使うことはないといっています。実は、上郷の2月28日の説明会では、要対策土の中詰め材を入れて重さで基礎を沈めるのだと説明していました。ニューマチックケーソン工法なら基礎の下の部分の土を掘って基礎を地中に沈めて行くのですが、上郷では、中詰め材の重さで沈めるといい、ケーソンの下側を掘るという説明は全くしていません。上の図の(5)には「掘削」と書かれていますが説明はなかったです。ニューマチックケーソンという言葉は出ていませんでした。

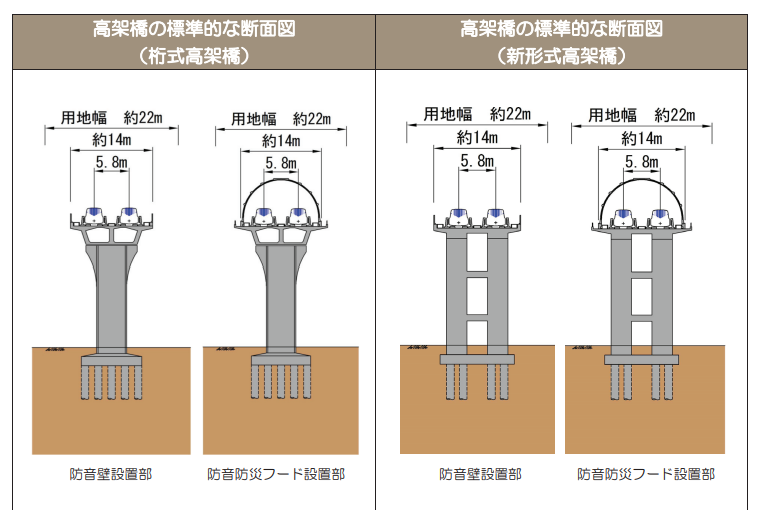

ケーソン工法は、「適当な支持層が地中の深いところに存在するが,土止めや仮締切りをしただけではその深さまでの掘削が困難な場合に使われ」(*)るそうです。『環境影響評価書のあらまし(長野県)』によれば、高架部の工事で橋脚の下には杭(パイル)を打ち込んでいる図がのっています。事業説明会だったかで、参加した住民から杭打ちの騒音がひどいんじゃないのかという声があったと記憶しています(*)。

* 6月24日に長野県内の明り部(地上走行区間)の東のはしになる「阿島北高架橋ほか新設」についての説明会がありました。この工事区間は全長が1070mで、うちトンネル区間が170mで残り900mは高架橋区間です。19基の橋脚が立ますが、そのうち1基だけがケーソン基礎で残りは、地上から支持基盤まで掘削して、穴の中で鉄筋や型枠を組立てコンクリートを流し込んで造るとの説明でした(直接基礎 = 6月26日説明会配布資料より)。事業説明会の記憶をたどってみると杭打ちの騒音についての質問へのJR東海の回答は、現場打ちのコンクリートだから騒音はほとんど出ないというものだったと思います。質問者はおそらく『環境影響評価書のあらまし(長野県)』の図解とコンクリートを「現場打ち」するというコトバから杭を打つのだろうと考えていたのでしょう。

(『環境影響評価書のあらまし(長野県)』より)

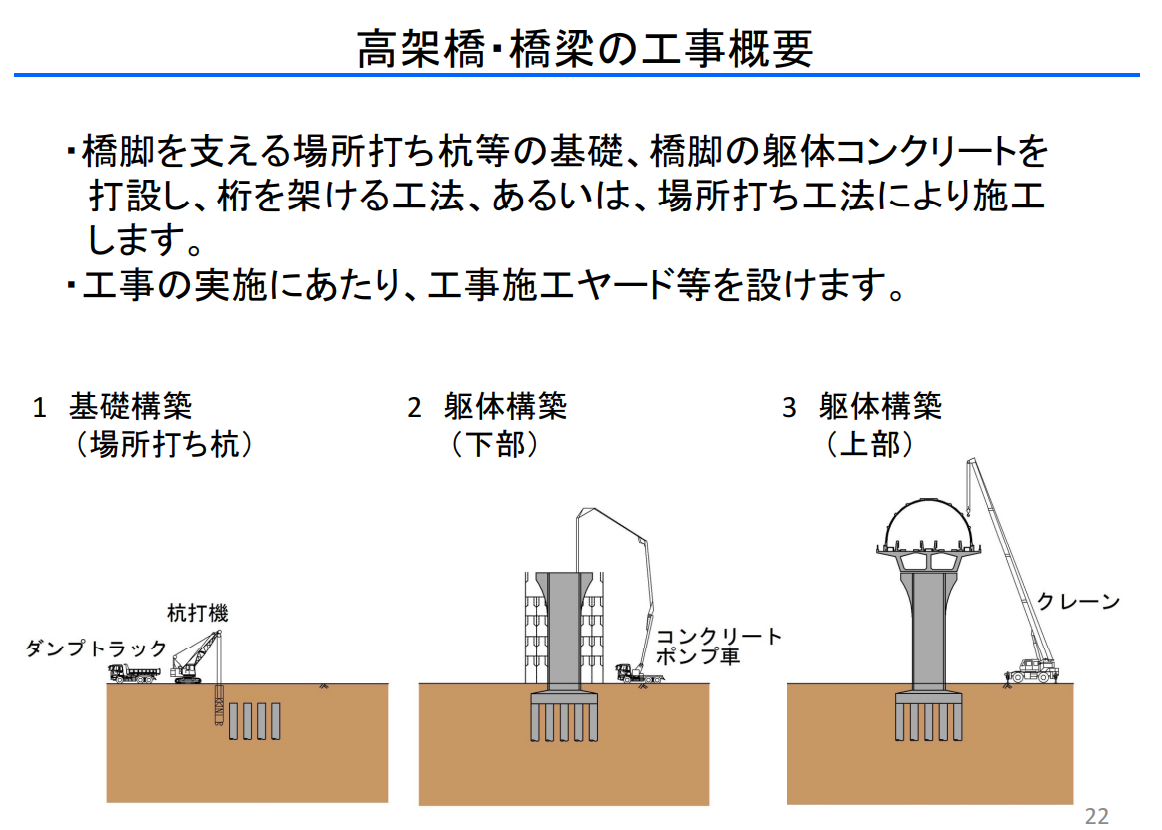

(飯田市 > 平成26年11月14日 リニア中央新幹線(品川・名古屋間)に係る事業説明会 > 事業説明会 スライド (PDFファイル/26.68MB) より)。2014年11月の上郷地区対象の説明会では、「橋脚を支える場所打ち杭等の基礎、橋脚の躯体コンクリートを打設し、桁を架ける工法、あるいは、場所打ち工法により施工します」と説明しています。「あるいは」の前後の2つの方法のどちらかという意味なんでしょうが、後者の具体的な説明がなかったようです。[ 2024/06/26 補足]

ここでわざわざ費用のかかるケーソン工法を使うのは、むしろ要対策土を処分するためではないかとの指摘もあります。今後どれほどの要対策土が出てくるのかも分からないといっているJR東海です。要対策土の始末によほど困っているのではないかと。であれば、和歌山県の国道168号線の「仮称2号トンネル」工事のような工事の中止の判断(**)も必要なはずです。

* 鹿島建設 > 橋の歴史物語 第5章 の語句解説

** 『朝日デジタル』2023年11月2日 "残土から基準値超える有害物質 新宮のトンネル工事を打ち切りへ"。

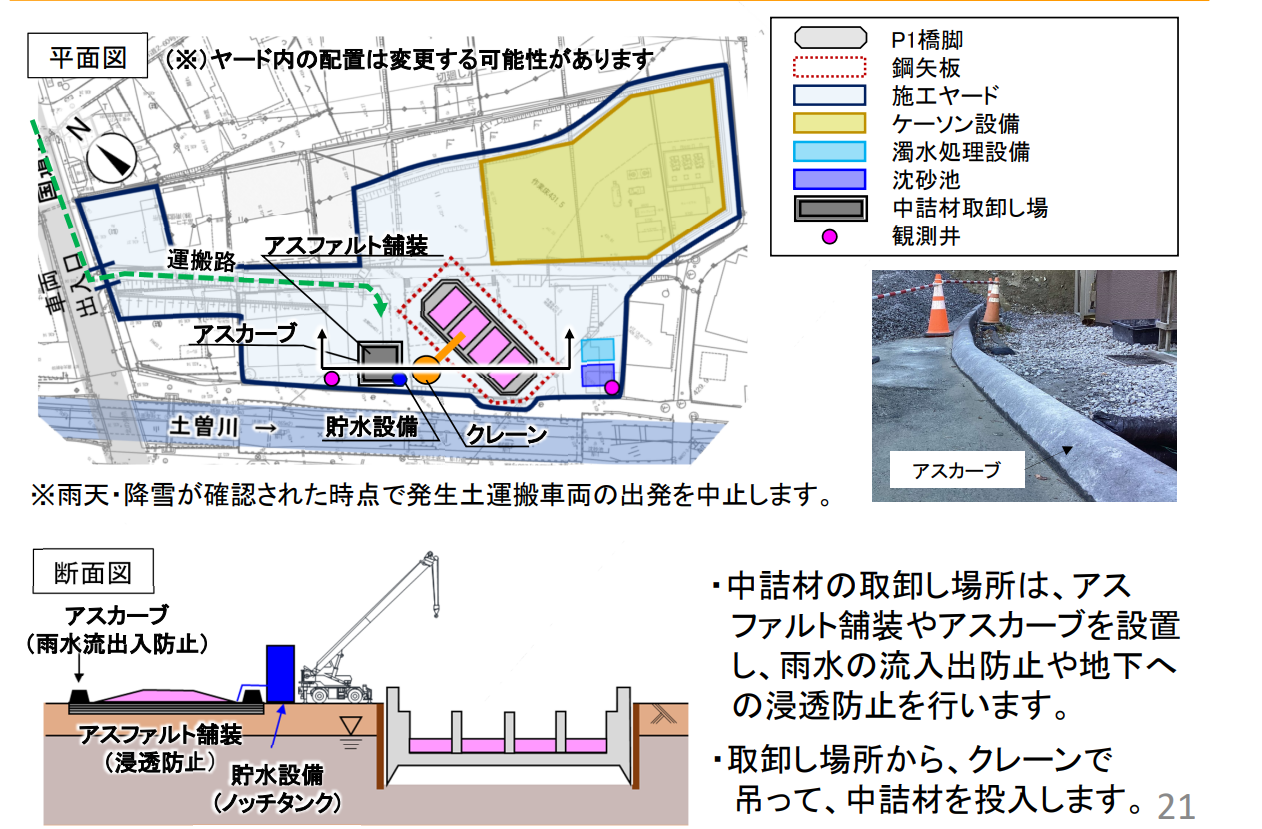

要対策土の荷下ろしは土曽川のそばで行われる。「アスカーブ」ってコトバを使って説明していましたが、それでみんなが理解できると思っているんでしょうか。

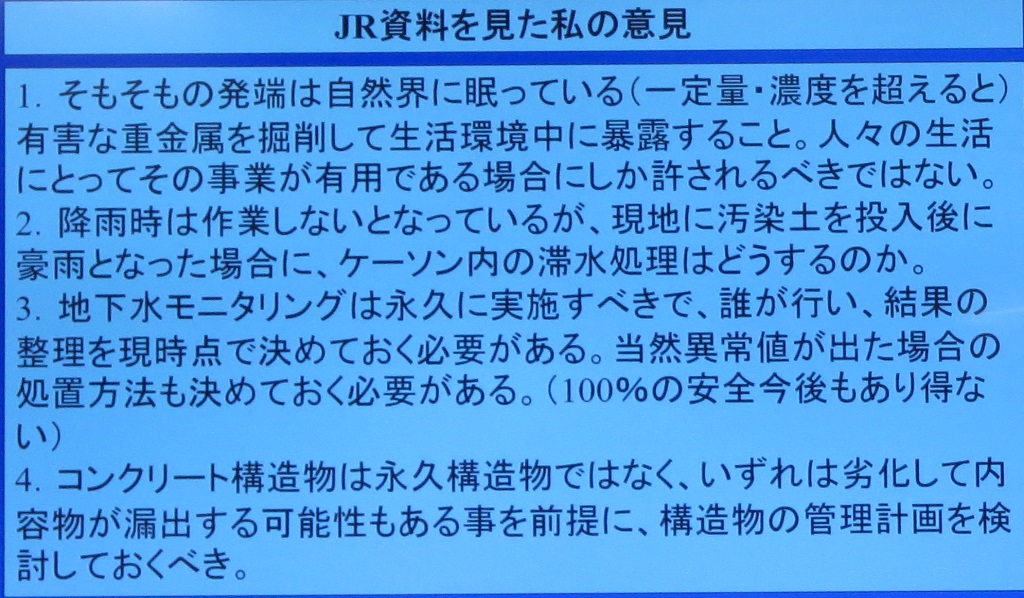

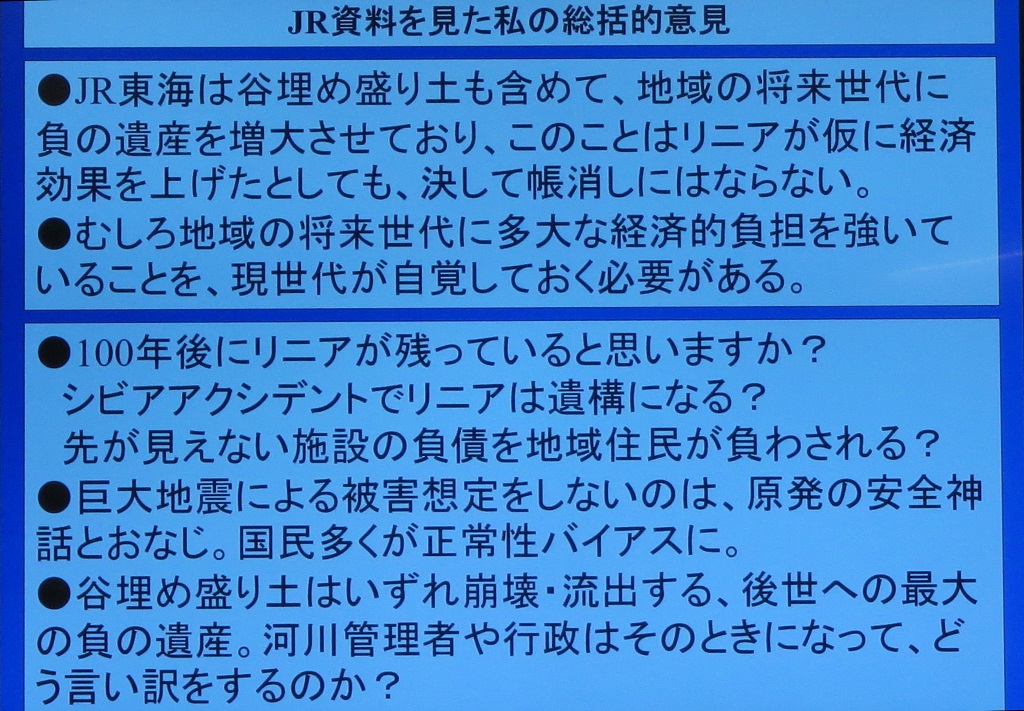

「リニアから自然と生活環境を守る 沿線住民の会」では水の専門家の桂川雅信さんを招いて学習会を開きました。桂川さんによれば、今回の基礎の中詰め材として活用するやり方は、今の法律や制度であれば問題はないとされるやり方で、たとえば住民が裁判に訴えても負けるだろうとのこと。しかし、コンクリートの寿命はせいぜい100年程度であって永遠に安全という方法はないので、住民が反対することは意味があるし、ここでこういう危ないモノが使われていることはずっと覚えておかなければならないとおっしゃいました。

そして、普通の残土の盛土について、相談を受けた専門家は、万が一のことを考えてやって欲しいと念を推してるのだから、将来困ったことが起きた時にどうするかもきちんと決めてから始めなくてはならないと。

また、本来なら、必要がないなら、地中の深くにある重金属類など有害物質を含んだ土砂は掘り出すべきではないと。

桂川さんのスライドから

桂川さんのスライドから

JR東海は飯田市にお伺いをたてていたという経緯からすれば、飯田市がダメだといえば、JR東海は持ち込むことはできないし、そもそも、JR東海が持ち込みを止めたとしても、それが違法ということじゃないわけです。多くの、住民、国民の声があれば…。ぜひとも、持ち込み反対の署名に協力をお願いします。

「リニアから自然と生活環境を守る 沿線住民の会」と「飯田リニアを考える会」は協力しています。

土曽川に沿って

[ 画像拡大 ] 飯田駅の高架部の一番東の橋脚の工事現場。手前が土曽川。

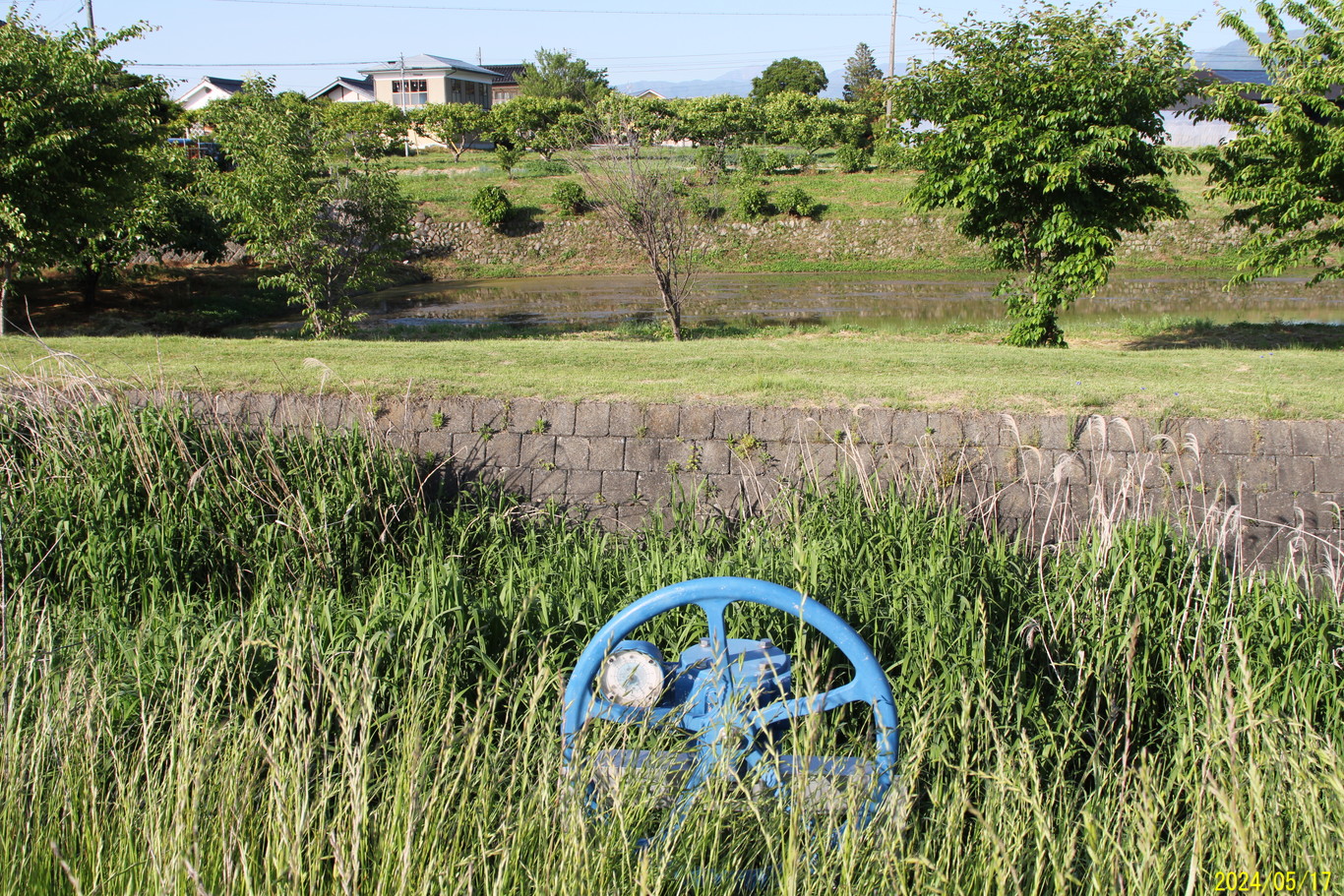

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸の一番下流の水の取り入れ口

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸の一番下流の水の取り入れ口

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸の一番下流の水の取り入れ口の堤防の内側。左から舗装の色が違う部分の下を土曽川から取り入れた水が流れてくる。

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸の下流から2番目の取水口。

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸の下流から3番目の取水口。

[ 画像拡大 ] 飯田市北部農免沿いに建てた要対策土持ち込み反対のポスター。

[ 画像拡大 ] 風越山と土曽川。右岸に座光寺側の取水口のゲートを上げ下げするハンドルが見えている。画面の右手が座光寺地区、左が上郷地区。

[ 画像拡大 ] 風越山と土曽川。左に取水口。

[ 画像拡大 ] 土曽川左岸、座光寺地区下段の水田地帯。画像を拡大して、中央部左側の高圧線の鉄塔の後ろに、リニア中央新幹線の天竜川橋梁の橋脚が2基見えています。

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸、上郷地区丹保の水田地帯。

[ 画像拡大 ] 土曽川左岸、座光寺地区下段の風景。

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸、上郷地区丹保の風景(北部農免道路より西側)。

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸、上郷地区丹保地区の水田地帯。果樹園や牧場も見えています。

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸、上郷地区丹保地区の水田地帯。

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸、上郷地区丹保地区の水田地帯。

[ 画像拡大 ] 土曽川右岸、上郷地区丹保地区の水田地帯。トマトが水耕栽培されているハウスもあります。

農家の方たちの中には、リニアに反対はしないけれど、要対策土は困るという方がいます。

EOF